我が国における核磁気共鳴映像法(MRI)の開発

安岡 弘志

東京大学名誉教授、マックスプランク固体化学物理研究所客員研究員

私は、1999年東京大学物性研究所を定年退官後2005年まで日本原子力研究開発機構、先端基礎研究センターでセンター長として勤務しておりました。その後は研究拠点を外国(米国ロスアラモス国立研究所、及びドイツ・マックスプランク研究所)に移し米国・日本・ドイツを振り子の如く揺れ動きながら研究活動を続けています。

今回、巨瀬勝美君よりMRIが提案されて50年、我が国の技術開発が進み治験が開始されて40年が経過したのを期に我々が辿ってきたMRI開発の歴史を振り返る一文を依頼されました。

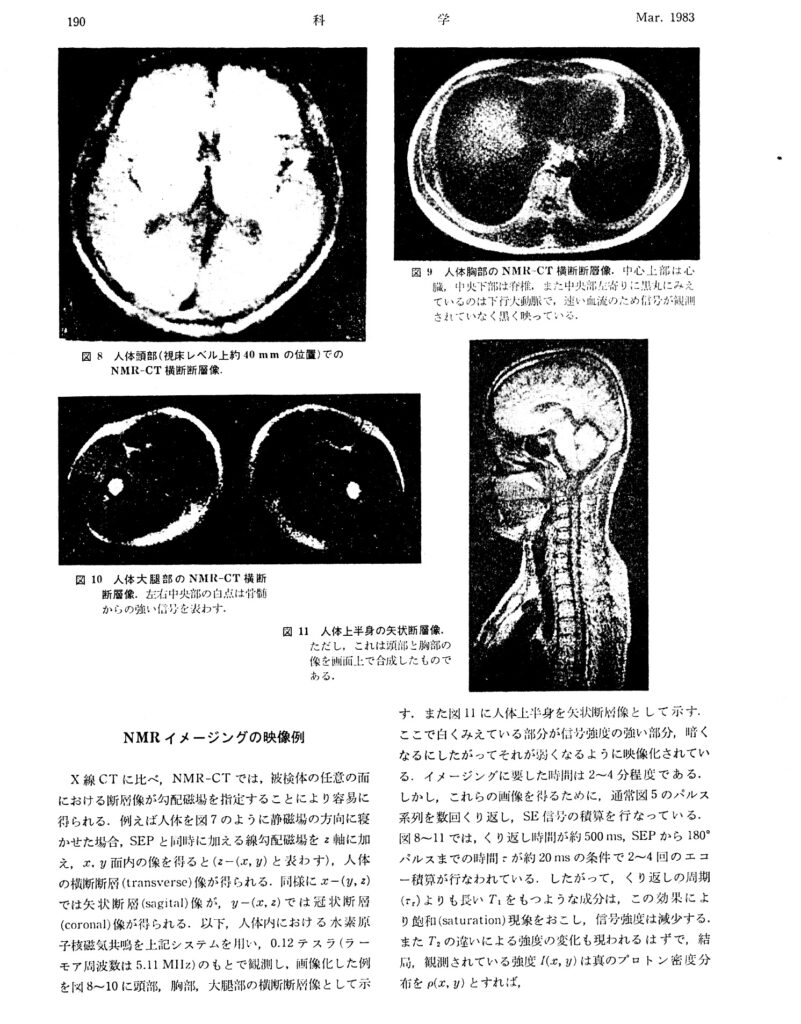

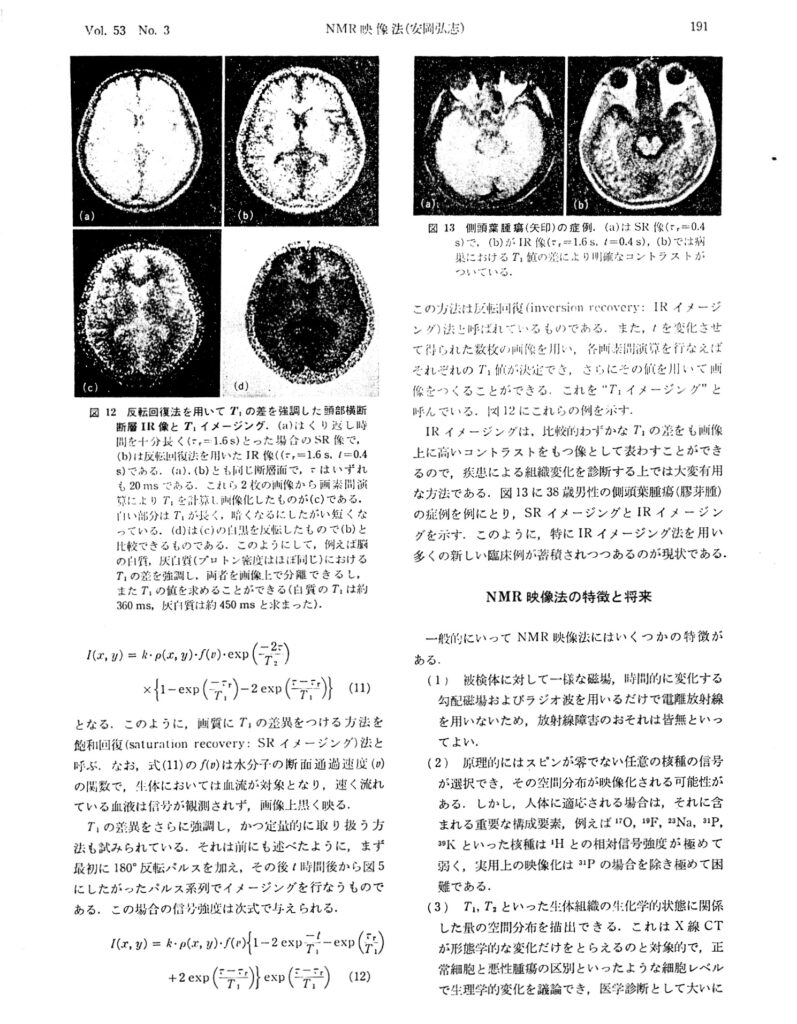

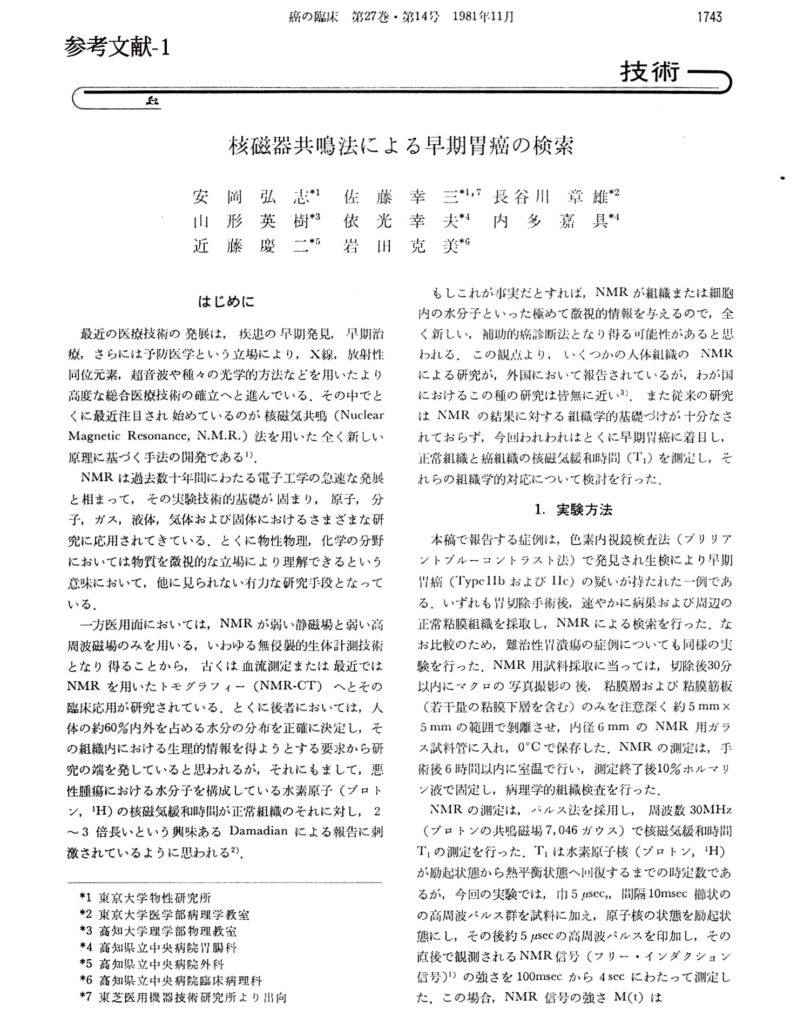

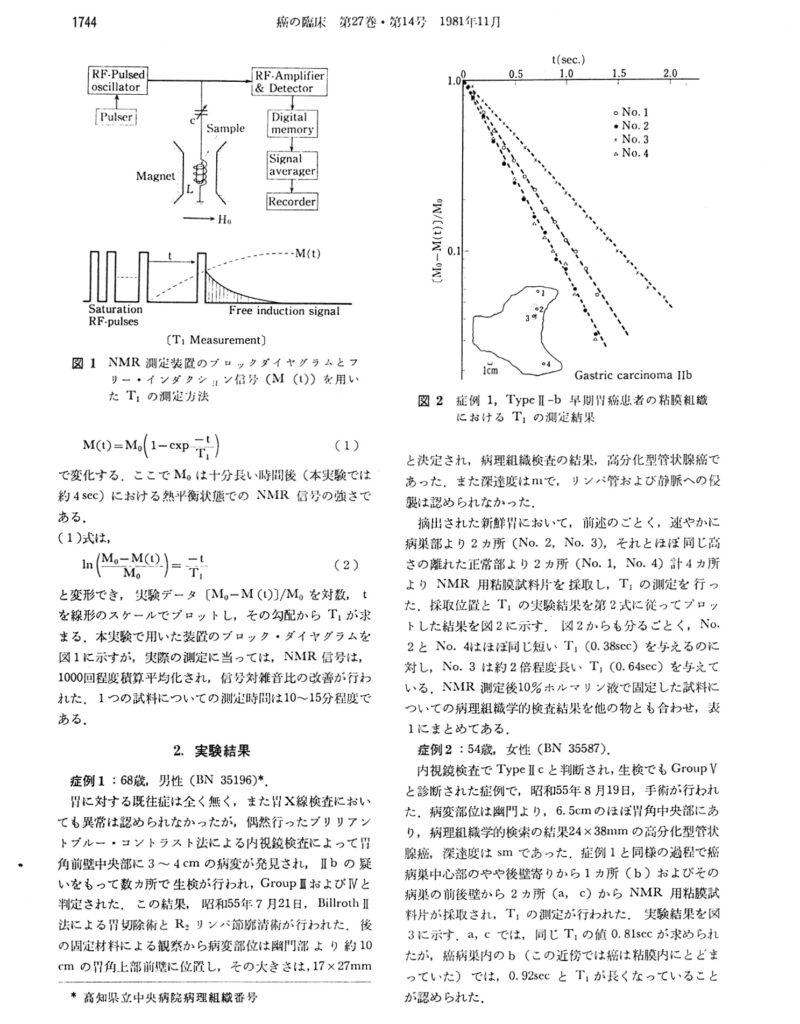

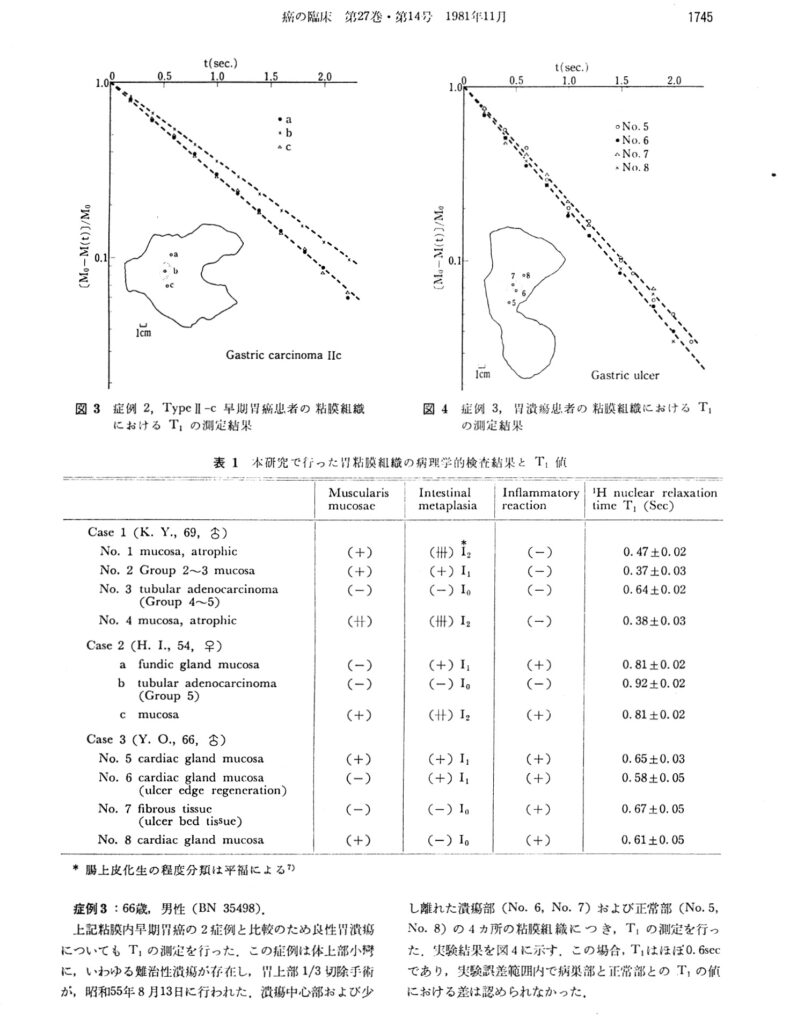

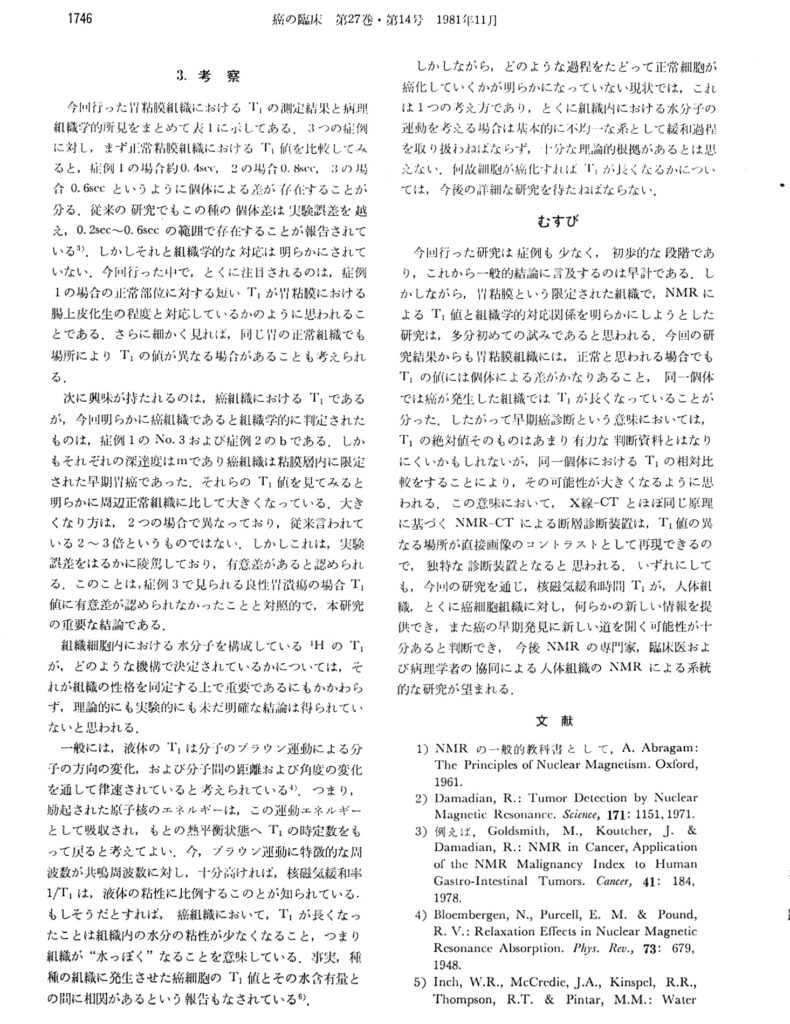

私がMRIの開発に携わるきっかけは1980年の正月明け早々に当時の東芝総合技術研究所で研究主幹をされていた井上多門氏(故人)が物性研の研究室を訪問され、東芝と一緒にMRI技術の開発を依頼されたのがきっかけです。当時私の研究室ではNMRを用いた磁性体や超伝導体の物性研究を行っておりNMRの技術では世界のトップクラスに認められておりました。一方、X線を用いたCTの画像処理、映像化の技術に関しては東芝が群を抜いており多くのアルゴリズムに関するノウハウを蓄積していました。この両者が手を組んで我が国のMRIの技術開発を推進することが井上氏のご希望であり、理に適ったことでありました。とはいえ、私は医学の世界には疎くかつMRIがいかに病気の診断に有用か想像することもできませんでした。当時の素朴な考え方では、X-線CTが主として形態的情報を基本的な診断に用いていたのに対し、NMR-CT(現MRI)は放射線被ばくを避けて、組織の生理学的な情報を得ることが可能ではないかということでした。特に、後者は癌細胞と正常細胞の区別をNMRの緩和時間(T1)の差を用いて描画して、癌の早期発見に期待できるのではないかというものでした。当時、私自身はこの分野には無知で“ほんとかな?”という思いで、なかなか開発には決断出来ない状態でした。ところが、偶然にも同年夏に私の父に早期胃癌が見つかり摘出手術を行うことになりました。不遜にも、これはまたとない絶好の機会に恵まれたと思ました。早速手術をして頂く高知県立中央病院の近藤慶二院長(当時)に相談をもちかけ、手術後に摘出した胃から癌化した表面組織と周辺の正常組織を提供して頂きT1の測定をすることに同意を得ることが出来ました。実際の測定は病院で摘出された組織を冷蔵保存して高知大学理学部の友人のNMR研究室に持ち込み測定を行いました。結果は、驚くべきことに、数か所の癌組織のT1値が正常のそれに比べて2倍ほど長いことが判明しました。その後、胃癌や胃潰瘍の症例を積み重ねて癌組織のみに見られるT1値の延長について、東大医学部病理学教室の長谷川章雄先生による病理学的な考察を加えた小論文を”癌の臨床“という医学系の雑誌に発表しました「参考文献-1」(下掲)。

この一連の研究が私自身をMRI技術開発に駆り立てた大きな要因になっていました。東大物性研が全国大学の共同利用のために設立された研究所である性格上、企業との技術開発的な共同研究に踏み出すには相当の決意が必要でした。また、当時は大学が企業と共同研究することにはご法度のような風潮があり、物性研所長の了解を得るのにもえらく苦労したことを覚えています。紆余曲折があったものの結局、当時研究生として私の研究室に在籍していた佐藤幸三君がこの仕事に乗ってくれて、実験室の一つを使い電磁磁石を用いて基礎的な技術開が始まったわけであります。その後、東芝から巨瀬勝美君が出向という形で参加され、小型の空芯磁石を用いた本格的なMRIの開発がなされオクラやハムスターといった小型の動植物でMRIの画像がとれるようになってきました。我々が用いた開発の手法や初期の画像の詳細は「参考文献-2」(下掲)をご覧頂きたい。更にこの頃には東芝も医用機器事業部で人体用の装置開発が進み国産初のMRI診断装置が完成していったわけであります。これらの発展の過程は佐藤幸三君の寄稿文に細かく記載されているのでここでは省略しますが、我々が行った開発研究は良い意味での強力な産学共同研究を基にして比較的短期間に完成し花が咲いたものであることを強調しておきたいと思います。

参考文献-1:癌の臨床 第17巻・第14号 1981年11月

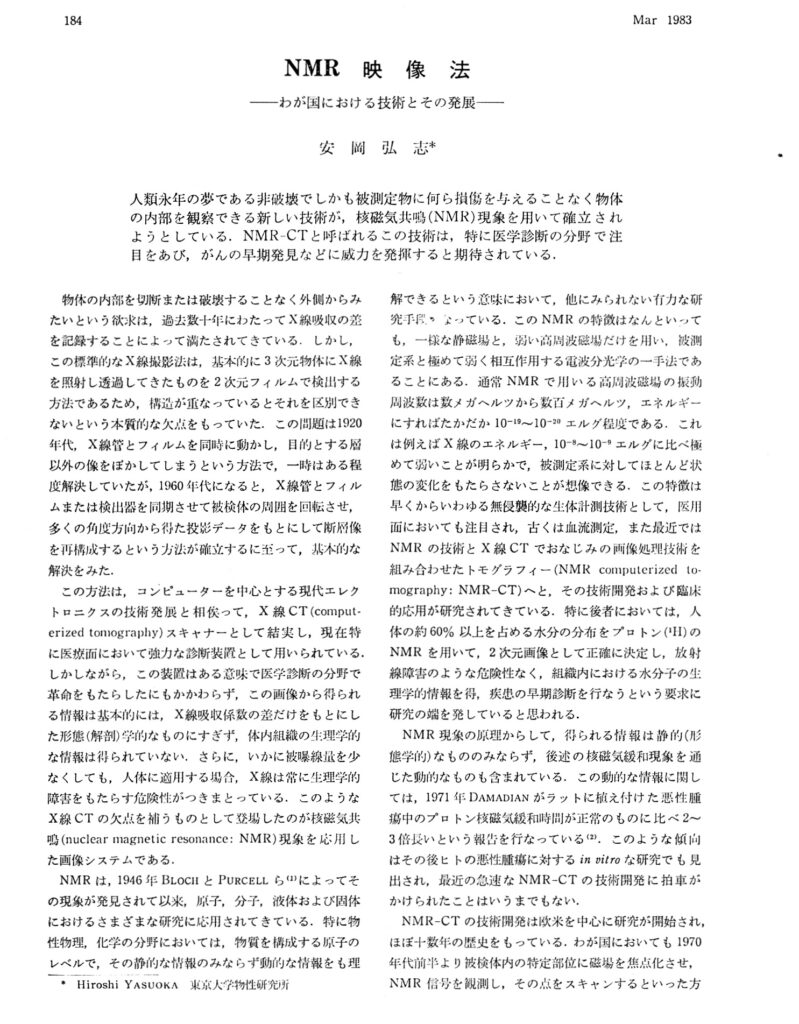

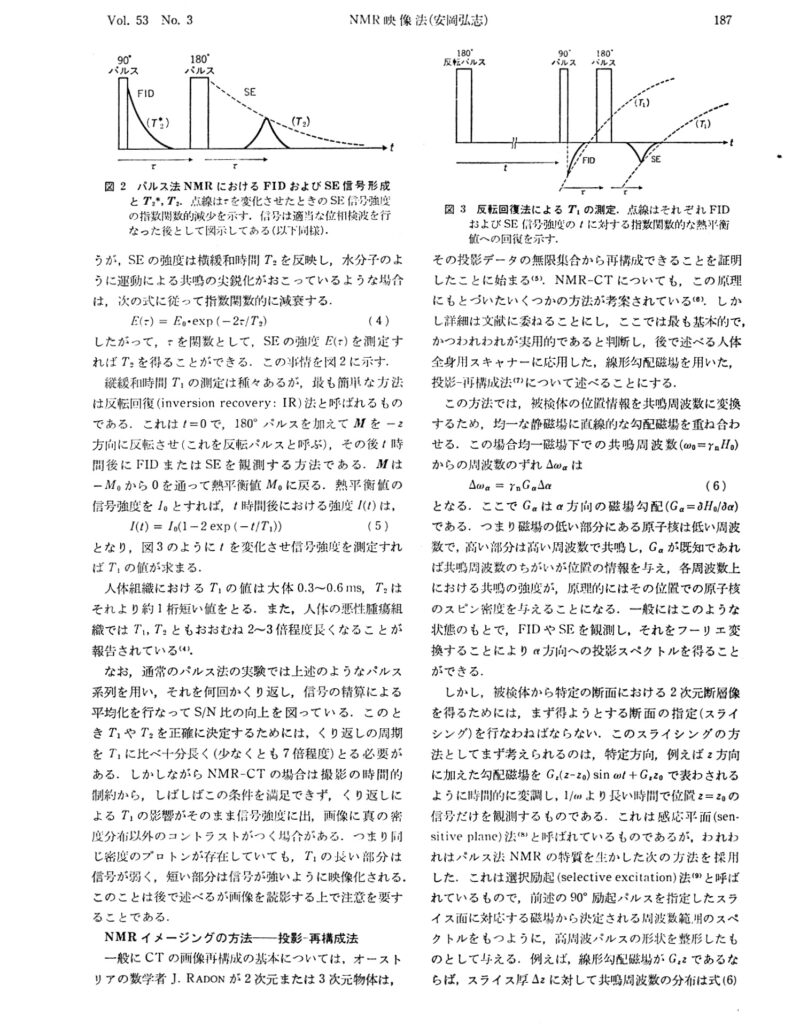

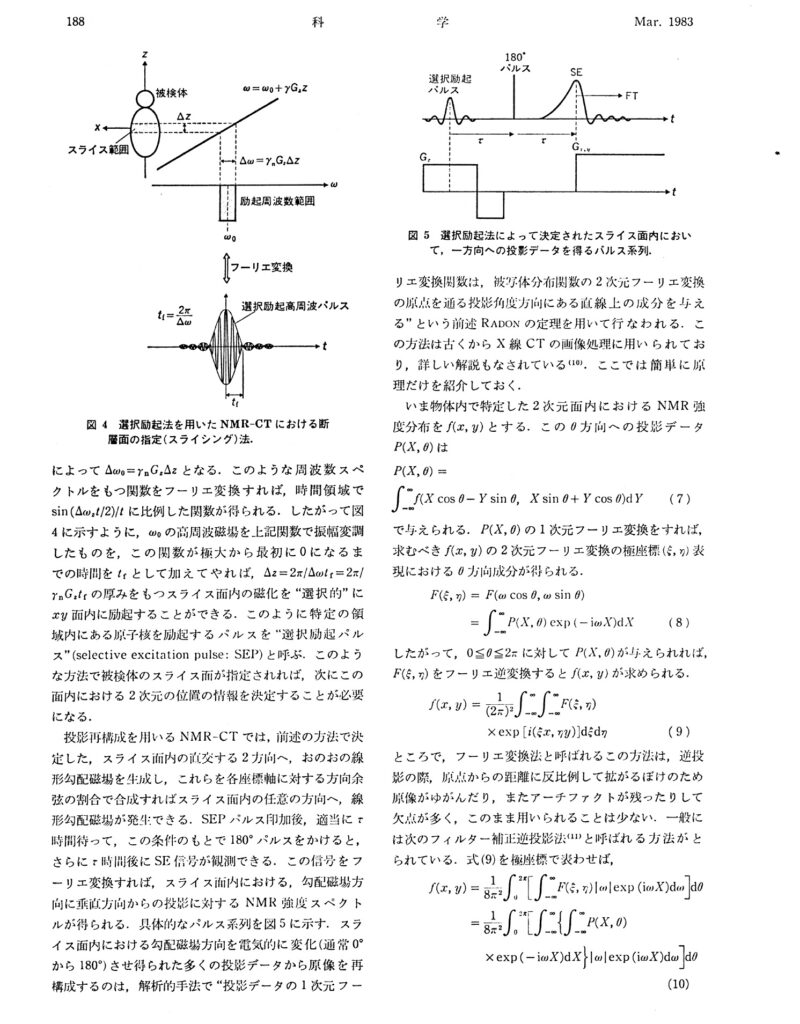

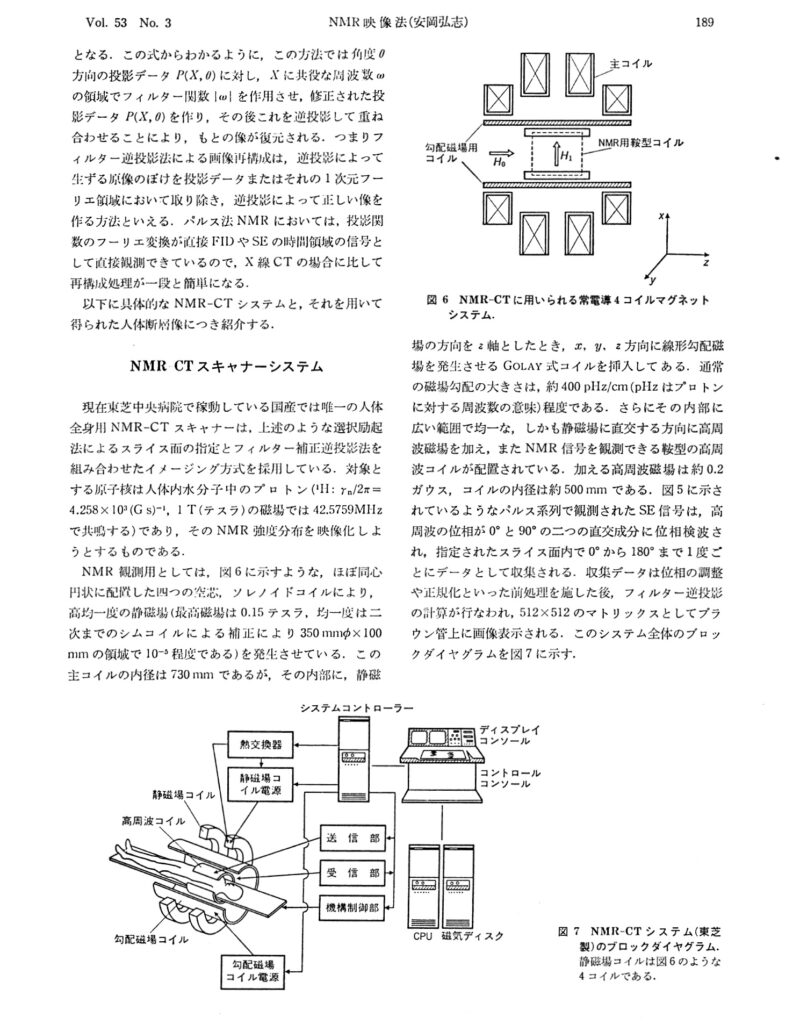

参考文献-2:「科学」1983年3月,岩波書店